Entrevista integra, editada y ampliada, realizada al historiador cubano Yoel Cordoví, para el programa televisivo Sin nada mediante, de Cubavisión Internacional.

Periodista, crítico y ensayista. Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de las Artes de Cuba. Director de la Revista Cine Cubano. Editor del blog cinereverso.org. Miembro de la Unión de Periodistas de Cuba y la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica. Sus textos aparecen en publicaciones culturales y de cine de Cuba, Argentina, España, Rusia y otras naciones.

Por Octavio Fraga Guerra

Hablas de oficio, me parece un buen punto de partida para apuntar sobre uno de los cometidos del historiador que es estudiar la naturaleza del ser humano ¿Cómo interpretas este encargo social?

Es un gran desafío, desde luego, pero el historiador —ya a estas alturas está claro— no debe implicarse en una historia apologética en la que actúan hombres de bronce, una historiografía de bronce.

Aquí hablamos de hombres de mármol…

Los hombres de mármol son a los que se les erigen los monumentos que percibimos a diario en nuestro circuito urbanístico, pero también esa cualidad metafórica está signada por la impronta de una historiografía que los asume de manera grandilocuente, aconflictiva, aséptica.

Hombres sin ningún tipo de prejuicios, sin problemas, sin contradicciones con sus contemporáneos. Desde luego, son de mármol no porque estén en una escultura, los convertimos en mármol justo cuando contamos sus historias “sin manchas”.

Esta perspectiva está muy asociada al género biográfico y en Cuba son muchos los ejemplos de una historiografía de signo nacionalista que construye y reconstruye el relato fundacional de la nación cubana, y se construye a partir de símbolos, de referentes que provienen esencialmente de las guerras de independencia. Entendible entonces que los análisis caracterológicos que hiciera Leonardo Griñán Peralta, con influencia de la psicología, y por lo general críticos con algunas de las más excelsas personalidades de nuestro liderazgo revolucionario —Máximo Gómez, Antonio Maceo y José Martí— fueran bastante sugerentes, pero en modo alguno generalizados. En la época, lo que más importaba no era, por ejemplo, el análisis del carácter y la personalidad de Máximo Gómez, pues le confería mayor realce al relato nacional su impronta como líder militar en el combate de Palo Seco, la batalla de las Guásimas, Mal Tiempo; es decir, su papel en la épica revolucionaria.

De ahí la importancia de la obra de Griñán Peralta, y después los estudios de Jorge Ibarra Cuesta, quien ya para los años setenta incursiona en un análisis psicosocial del cubano.

Por consiguiente, el individuo no puede ser una figura que esté ajena al hecho en el que participa. Como olvidar la interrogante de Brecht: “¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas?” Ese soldado, por ejemplo, que se alista para un combate, arrastra con una carga emocional tremenda, tiene una familia, del mismo modo que está sujeto a contradicciones, a conflictos existenciales, dudas, temores, que también son historiables, aunque en ocasiones el acceso sea a través de diarios, memorias y apuntes de sus jefes militares. Nunca cejar ante la búsqueda de indicios, como nos enseñara el microhistoriador italiano Carlo Ginzburg.

Marx asumía que el historiador no puede estar al margen ni de la sociedad, ni de la historia. Es una idea esencial, ¿cómo percibes esa tesis en los oficios del historiador cubano?

Esta idea se encuentra muy relacionada con lo que hablamos. El historiador tiene que estar implicado en su realidad, en su contexto, hacerse preguntas de su realidad. Claro que cuando enfrentamos un objeto de estudio no podemos trasladarnos con todo el equipaje conceptual y vivencial presente; tendríamos un gran porciento de posibilidades de equivocarnos cuando le toquemos las puertas a individuos del siglo XVII, XVIII, XIX, e incluso del siglo XX. A veces etiquetamos a figuras de siglos pasados con criterios que sugieren valores, ideas, conceptos que no eran los de aquella época, y sobrevienen entonces los adjetivos peyorativos. La historia, grosso modo, es la ciencia de la contextualización; pudiera parecer fácil rellenar decenas de cuartillas con cuantos hechos encontramos en un marco temporal determinado, pero no es tan sencillo, ni tan lineal.

Por otra parte, te diría que hay un compromiso profesional con una historia lo más holística y compleja posible; quiero decir que no está mal estudiar hechos concretos, pero la perspectiva de procesos es esencial. A veces, asumimos el devenir de una sociedad, de un sistema político, a través de las tendencias que lograron imponerse; la famosa “historia de los vencedores”, pero esta afirmación sugiere enfrentamientos, contrapunteos, entre diversas opciones, con disímiles racionalidades que, aunque en determinadas circunstancias no logran prevalecer, allí están como parte de un espectro de posibilidades siempre latentes.

Generalmente cuando el historiador selecciona un objeto de investigación, un tema determinado, no siempre lo hace por un problema de divertimento, porque le guste, también en ocasiones busca algunas coordenadas de inquietudes de su presente en el pasado. Claro que es imposible encontrar en tiempos pretéritos todas las posibilidades de interpretación de lo que pasa en el presente. Ahora bien, un enfoque procesual nos lleva a revelar ciertas coordenadas que en su devenir complejo llegan hasta el presente. Si recurrimos a un hecho histórico, y nos quedamos solamente en la investigación del acontecimiento, nos resultaría más difícil encontrar claves que permitan entender el presente.

En la medida en que el historiador, preocupado por su presente, indague en el pasado para entender el funcionamiento de una sociedad pretérita a partir de los debates de ideas, de las preocupaciones de los hombres y mujeres de otros tiempos, en mejores condiciones estará de entender cómo acontece el devenir. En mi caso particular que trabajo la historia de las ideas y del pensamiento, valoro mucho estas líneas de investigación, en modo alguno circunscritas a un tipo de historia: política, económica, social, cultural, te diría que tiene que ver con todas ellas y de manera articuladas.

Desde luego, esto tiene una carga de complejidad importante, es que la historia tiene que ser compleja, porque la vida es compleja. Entonces, ahí es donde realmente está la perspectiva de Marx, que es una perspectiva holística, integral, concatenada, dialéctica; no se trata de ver hechos por aquí, por allá, dispersos. Es tratar de entenderlos en su conjunto, en sus contradicciones, sin aferrarse a criterios esencialistas, deterministas. Apostar por entender al individuo no separado de su naturaleza ni de la naturaleza; o sea, el individuo como parte de la naturaleza, pero también imbricado en esta concepción ecológica de la historia, que tiene que ser amplia, plural, y de ahí la importancia de la transdisciplinariedad.

La historia no la concibo como retablo de hechos, de estadísticas, aunque sean necesarios. La historia, o la investigación histórica, deben hacerse a partir de problemas y conceptos, y de ahí la importancia de los préstamos conceptuales que provienen de otras ciencias, no solamente sociales, humanísticas, sino también las ciencias naturales ¿Por qué no? Tenemos que ir hacia esa mirada, y en la historiografía cubana hay exponentes importantes que, dentro de la historia social, la historia cultural, están apostando por esa apertura, por esa ampliación de las miradas a los objetos de investigación.

En la sociedad cubana se legitiman conceptos como patria, identidad, nación, que no sólo están en el imaginario social sino también en la conciencia de los cubanos. Obviamente, en ese resultado la historia y los historiadores han jugado un papel en la Revolución cubana, pero siempre quedamos insatisfechos con lo logrado. ¿Cuáles piensa que son las acciones, coordenadas o estrategias necesarias para continuar haciendo en función de ese objetivo?

Desde luego, estamos refiriéndonos a conceptos históricos-culturales. La patria no siempre fue entendida de la misma manera, como tampoco lo fue el patriotismo. Qué entendemos hoy por patria, por patriotismo, por nación, por nacionalismo, por nacionalidad, todos estos son conceptos que se vienen definiendo o expresando desde finales del siglo XVIII y con puntos de vista e ideologías diferentes. Como dijera un importante hacendado esclavista decimonónico: “En nuestro siglo, patria es propiedad”. La patria era todo aquello que significara el progreso, la modernidad, los ingenios, la producción de azúcar, la rentabilidad; noción que debió enfrentar la perspectiva inclusiva de Félix Varela. A diferencia de quienes identificaban la patria con el valor individual y utilitarista de las propiedades, Varela redimensionó el concepto al presentarlo como relaciones sociales dentro de una colectividad de individuos unidos por vínculos materiales, pero también espirituales. Así, por ejemplo, en sus Lecciones de Filosofía de 1816, aclaraba que la voz patria no significaba un pueblo, una ciudad, ni una provincia, por más que los individuos dieran preferencia a los objetos más cercanos, o más ligados con sus intereses individuales; y al efecto incitaba a reconocer el espectro amplio de intereses que la integraban, consciente de que eran pocos los que estaban dispuestos a sacrificar sus utilidades inmediatas (la patria/propiedad) por esa otra patria inclusiva.

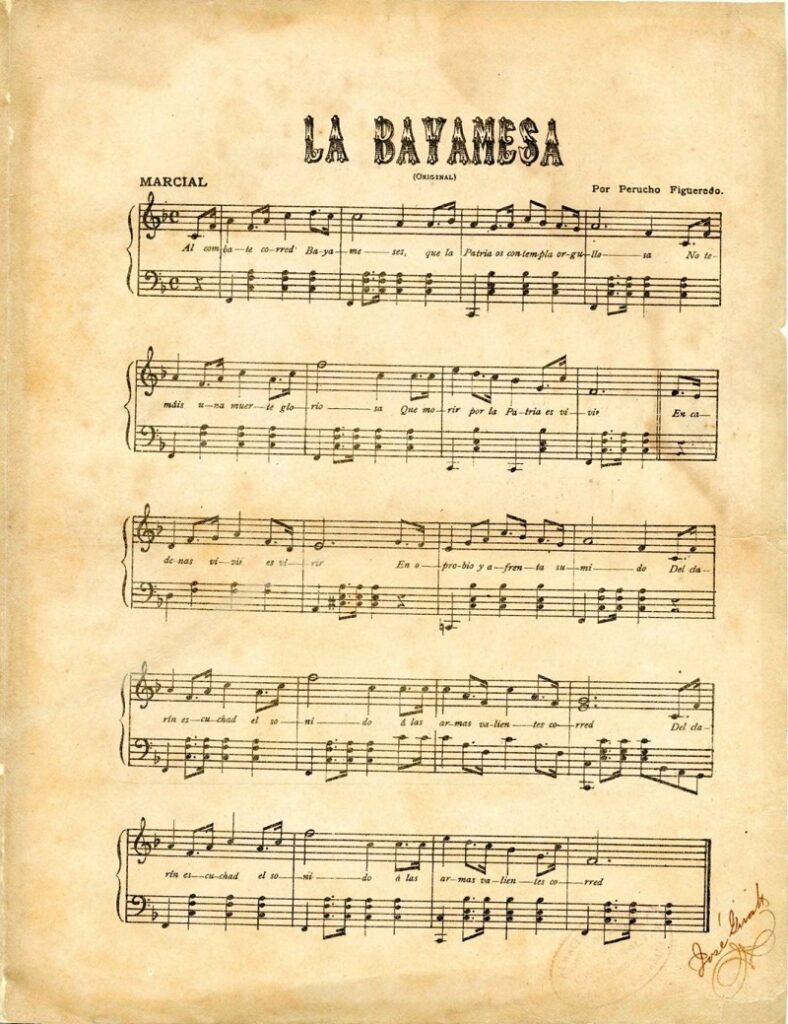

En el himno La Bayamesa, luego nuestro himno nacional, esta noción de renuncia a bienes individuales vareliana para el bien del común que habita la patria, llegaría a su concreción más pura: “Morir por la patria es vivir”. Y en ese mismo escenario de luchas independentistas Carlos M. de Céspedes, que ya había liberado a sus esclavos, exhortaba a los esclavistas del Occidente a que no pusieran el temor a perder sus propiedades por encima del amor a la independencia patria. Nadie como José Martí para caracterizar este tipo de renuncia con toda su carga simbólica, él se refería a aquellos “padres de casa, servidos desde la cuna por esclavos, que decidieron servir a los esclavos con su sangre, y se trocaron en padres de pueblo”. Claro que la conceptualización de pueblo y patria en Martí requeriría una entrevista aparte, pero es indudable que como hombre síntesis de su tiempo, recoge lo mejor de la tradición de su siglo.

Esta perspectiva de patria y nación inclusiva no quiere decir que desconozcamos las otras definiciones excluyentes, propias de un liberalismo conservador y que serán las que se impondrán, con sus particularidades, una vez concluido el ciclo libertador con la intervención y la posterior ocupación militar de Estados Unidos (1899-1902). Hasta qué punto la nación cuenta con los componentes de pueblo indispensable e idóneo para instituir un Estado moderno, capaz de enrumbar a la patria por los senderos del progreso, la paz y el orden. Esta sería una de las interrogantes que, con matices variables, centraría la lógica de las discusiones durante el siglo XX cubano, y en esa relación al menos hasta la Revolución del 30, el liberalismo económico y político, prevaleció en los debates sobre cualquier expresión de liberalismo social o de las emergentes corrientes marxistas y progresistas. A partir de 1933 el liberalismo social tendría un espacio mucho más importante en las agendas de intelectuales y políticos, el cual pienso que deberá ser estudiado con mayor detenimiento en sus nexos con el ideal de desarrollo, pero atendiendo al tan demandado principio de la justicia social; una enorme deuda que estará en la base ideológica, programática, de la Revolución de 1959.

Al respecto se ha escrito, pero en el ámbito de la investigación histórica considero que todavía podemos avanzar mucho más en estas polémicas económicas y sociales extraordinarias que hereda la revolución. Es decir, la Revolución hereda problemas, y muy graves en materia de desarrollo, pero también una riqueza de pensamiento de los más diversos signos ideológicos, pero que en todos los casos apuntaban a pensar y soñar una Cuba mejor. Claro, si habláramos del tratamiento de los conceptos de patria e identidad como parte de los usos públicos de la historia, por ejemplo, en escenarios escolares, tendríamos que extendernos en otras lógicas.

El escenario posible, además…

El escenario posible y crucial que es la escuela. En la escuela es importante que los maestros estén actualizados de los resultados académicos y que puedan transmitirlos a través de diferentes recursos didácticos; el arsenal es amplio. Recientemente presencié una versión para niños de Espejo de Paciencia; excelente. Es importante esa relación entre la historia y la vida en ámbitos escolares, para lo cual la pedagogía y la didáctica son cruciales, y siempre atemperadas a los adelantos tecnológicos de los nuevos tiempos. Hay muchas maneras de llevar la patria a la escuela; recuerdo el artículo de una colega mexicana que se titula “La patria colgada en las aulas”, y tiene que ver con toda la simbología: banderas, escudos, mártires, propios de la historia mexicana que se colocaban en las paredes de las instituciones escolares como parte de un circuito patriótico e identitario.

Esto no es privativo de México, por supuesto. Desde la propia ocupación militar de Estados Unidos, el cuadro con la fotografía de José Martí, la bandera cubana y el mapa de Cuba estaban en los planteles escolares, aún en las más humildes instalaciones públicas, en las más recónditas escuelitas de campo. Para no extenderme en un tema tan apasionante, te diría que en ámbitos escolares no basta con hablar de la patria y su historia, hay que sentirlas para que llegue el mensaje con toda su carga emotiva a los estudiantes, pero, al mismo tiempo, y en dependencia de los niveles de escolarización, debemos hacerla creíble; una historia viva, donde las emociones, las pasiones de hombres y mujeres, los imaginarios y culturas en sus expresiones más amplias formen parte también del relato nacional; no el de La Habana, o no solo el de La Habana, se entiende, hablamos de nuestra historia nacional.

La historia constituye un recurso esencial en la estrategia ideológica de la nación, para muchos el más relevante. ¿Le parece pertinente su confluencia con las expresiones artísticas, con las humanidades, para ser más eficaz? ¿Cómo ve el diálogo de la historia con ese cúmulo de pensamiento que habita en nuestro país?

Desde luego, el uso público de la historia es consustancial a la construcción y legitimación de los estados nacionales, justamente por toda la carga de valores, de ejemplos de la que se nutre este tipo de discurso. Este empleo de la historia es esencial, siempre ha sido así en ese sentido. Ahora bien, como bien dices, no es solo la historia, es la historia abierta en sus vasos comunicantes hacia otros saberes. En la medida en que la historia se nutra de lo que aporta la literatura y el arte, la narrativa será mucho más enriquecedora, más aportadora.

Aludimos a dos maneras de enfrentar la historia. Está el uso académico de la historia, es el oficio del que hablamos al inicio; el trabajo diario del historiador con sus instrumentos metodológicos, con los que busca darles solución a problemas de investigación y, al efecto, procesar la información a la que accede. Por otra parte, está su uso público, más orientado hacia una colectividad no necesariamente profesional, donde la escuela y los medios de comunicación desempeñan un papel importante. No todo el relato histórico, en ese sentido, se transmitirá, se comunicará; por lo general se buscan aquellos elementos que caracterizan, tipifican, legitiman, determinado estado, determinado orden; es decir, son otras las lógicas que condicionan los consensos.

En cualquiera de los casos, se impone ampliar el observatorio de análisis, y para esto resulta importante no solo atender al valioso acervo documental y bibliográfico que atesoran los archivos y bibliotecas; sino también tener en cuenta las riquezas que ofrecen otras manifestaciones artísticas y literarias, como el cine, el teatro, la radio, la televisión, la poesía, las novelas, la pintura, bien como fuentes históricas que reflejan la espiritualidad de una época, o como plataformas actuales para comunicar saberes históricos. He tenido la oportunidad de escuchar algunos de los programas de la Universidad del Aire, proyecto pedagógico que liderara Jorge Mañach a partir de los años 30, y que se digitalizan en el Instituto de Historia de Cuba. Eran conferencias radiadas a través de la CMQ, en la cuales intervenían exponentes de una intelectualidad de primera línea dentro y fuera de Cuba; y allí se hablaba de la industria azucarera, del turismo, tanto como de las importaciones de juguetes a Cuba. El caudal de información es impresionante. Es como querer estudiar el siglo XIX sin leer la novela Cecilia Valdés, y otras tantas obras de la literatura de esa época.

Por tanto, coincidimos, es necesario acceder a otras manifestaciones; romper las enquistadas y convencionales fronteras entre disciplinas.

Continua en Yoel Cordoví: «la historia tiene que abrirse porosa si queremos aprehender el devenir de una sociedad» (Parte 3)

//sls