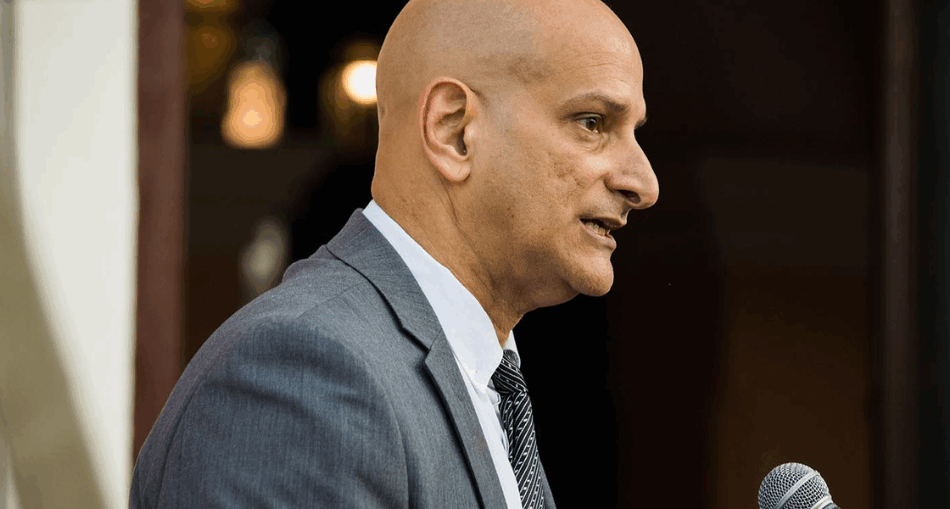

El diálogo con el historiador cubano Yoel Cordoví Núñez para el espacio televisivo Sin nada mediante, de Cubavisión Internacional, cristalizó en un enriquecido transitar por los más agudos vericuetos de la historia. Pero no la historia “a secas”, como sentenció en una parte de sus inventarios de argumentos: más bien, apuntó a bocetar una ciencia que enriquece y supera la pobre mirada, asociada a la suma de datos, anécdotas o pasajes que se asientan en la memoria, sin empaques críticos o analíticos.

En poco más de una hora de plática, Cordoví, quien ostenta un doctorado en Ciencias Históricas (2007), y un segundo en Ciencias Pedagógicas (2019), más una sustantiva obra bibliográfica, se reveló ante el equipo de realización del programa con un discurso articulado, tejido con metáforas y signos bien definidos. No solo por su praxis de conferencista o profesor de cursos, que implican un buen hacer de las palabras; también, por ese juicioso examen de los derroteros que distinguen a la ciencia histórica, respaldado por las muchas lecturas que exige el oficio y el arte de historiar.

Sus reflexiones, directas, desprovistas de adjetivaciones y sustantivos grandilocuentes, las resolvió con tesis de llana envoltura que entroncan con el preclaro equilibrio de enfoques que convergen en la historia, que traza conexiones vitales con otros saberes. Mis interpelaciones, organizadas por la lógica de colocar primero lo universal para hurgar después en lo cubano, apuntaron a descorchar la historia como ciencia que impacta y reconfigura los derroteros de las sociedades, una de las claves que afloran en este tránsito de palabras.

No menos importante resultaron las líneas de ideas que desgranó el historiador sobre el mito, sobre los “héroes de mármol”, y también sobre los significados y deberes de la historia para la construcción de la nación. Estos capítulos no fueron vistos por Cordoví como conceptos que soportan pliegos de hojas sueltas; más bien, llevados a las prácticas sociales, educativas y culturales, que son parte de un mapa de mayor calado.

Las dos o tres paradas que hicimos en la grabación de la entrevista televisiva, provocadas por ajustes técnicos o la necesidad de suprimir los brillos del rostro que afloran en un entrevistado sometido a las incisivas temperaturas de una luz transversal, no fueron obstáculos para que Yoel Cordoví “volviera sobre sus pasos”, cerrando ideas y relatos que emergieron con palabras hilvanadas y coherentes.

Por Octavio Fraga Guerra

Quiero empezar por una cita de Edward Hallet Carr, historiador británico, conocido por su frontal oposición al imperialismo: “la historia consiste en un cuerpo de hechos verificados”. ¿Le satisface esa definición? ¿Cuál es la suya?

Más allá de esa cita, el pensamiento de Carr no era representativo del positivismo, me refiero a una escuela historiográfica que durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo xx, tuvo exponentes importantes que partían del presupuesto de que la historia podía y debía contarse tal como sucedió. Es decir, para acercarse a los hechos, tal como sucedieron, había que partir de un cuerpo bien documentado de fuentes de archivos, ajeno a cualquier subjetividad, incluyendo la del historiador. La filosofía de la historia, según Carr, en su libro ¿Qué es la historia? no se ocupaba del pasado en sí, ni de la opinión que de él se formaba el historiador, sino de ambas cosas relacionadas entre sí, con lo cual abría una brecha en el hermetismo objetivista.

Cuando irrumpe el positivismo era un momento en el que la historia y las ciencias sociales –cuando aquello todavía no se llamaba ciencias sociales sino ideográficas– estaban acercándose o trataban de acercarse a las ciencias naturales o nomotéticas, para obtener el canon de cientificidad. De ahí el interés y la insistencia por mostrar y demostrar la objetividad de los hechos positivos.

Generalmente esta corriente historiográfica estuvo asociada a la creación de los grandes estados nacionales. ¿Qué se historiaba? A las grandes personalidades, a los jefes de estado, a los reyes, y también entraban en las agendas historiables las grandes batallas y acciones en las cuales habían participado. Excluidos quedaban los soldados, los hombres provenientes de las capas pobres; por supuesto que las mujeres no entraban a formar parte de estas narrativas. Claro, podía constatarse el itinerario vital de “los grandes hombres”: existían cartas, informes asociados a todo ese acervo, a este quehacer, porque eran hombres que dejaban sus huellas; un registro, un expediente, y en el ámbito político convenía que salieran a relucir estos relatos, en tanto engrandecían y legitimaban el devenir de los Estados nacionales y el puesto de sus representantes.

Considero, sin embargo, que es una corriente que no hay que denostar en toda su magnitud, porque de la mano del positivismo se crea un método crítico para acercarse a las fuentes, método de crítica interna, crítica externa. Hay toda una metodología que no existía en el siglo XVIII y que se introduce justo con la corriente positivista. No estaríamos hablando ya de tratadistas, moralistas, contadores de historias, sino de portadores de un método científico en modo alguno desechable, por más que se circunscribía al develamiento de la historia política. La historia social era otro asunto. Un clásico del positivismo francés Seignobos, por ejemplo, decía en un célebre manual de 1898 que a la Historia Social le era imposible acceder por procedimientos directos (como la Sociología o la Antropología) a las expresiones reveladoras de “cantidad”, como la “medida”, la “enumeración”, la “valuación”, concebidas por él como las únicas capaces de establecer criterios científicos, y por lo tanto, los hacedores de esta historia social solían caer en la trampa de las generalizaciones.

Estas polémicas enconadas entre sociólogos, geógrafos, historiadores franceses, ingleses, alemanes, llegarían a un momento de esplendor con el surgimiento de nuevas escuelas y corrientes filosóficas, como la primera generación de la escuela de los Annales en Francia a finales de los años de 1920 y las diferentes escuelas marxistas. Asistiríamos a un diapasón mucho más amplio desde el punto de vista de cómo asumir la historia, y a la definición de cuál es su objeto, su naturaleza y los métodos que se pueden identificar con la historia. La concepción de las fuentes históricas también cambiaría, en la medida en que la historia desborda los umbrales de lo político y entra en las esferas de la sociedad y de la economía. Y apenas era el inicio. En el transcurso del siglo XX el oficio del historiador y la historia, aún en sus momentos de claro reinado, no dejarían de estar bajo la lupa de quienes cuestionaban la presunta objetividad y cientificidad del conocimiento histórico. Hoy día ese legado proveniente de diferentes escuelas y corrientes, y las propias críticas a los modos de hacer historia, no han hecho más, a mi juicio, que enriquecer, complejizar y madurar nuestro oficio.

¿Cuál es su definición de historia?

La historia tiene que ver con todas las huellas que deja el ser humano, y subrayo ser humano, en el tiempo, de esto ya habló Marc Bloch y otros historiadores. Claro, no solamente las huellas de las grandes figuras, las grandes personalidades. Estamos hablando de sociedades, de civilizaciones. El historiador cubano Ramiro Guerra se refería a la historia profunda para diferenciarla de la historia externa; esta última era la asociada a las grandes personalidades, la historia profunda, en cambio, era la historia de la civilización en términos del historiador español Altamira, la cual se encuentra cruzada por múltiples vectores, donde no solamente incide la política, también la economía, la sociedad, la cultura, la psicología. Ahorita me refería a Marc Bloch, él decía que el historiador era como el ogro, se presentaba dondequiera que olfateara carne humana. O sea, se trata de estudiar al hombre más allá de sus dignidades, de sus jerarquías; lo que pasa es que hay que tener el fino olfato de saber cómo acercarse a algunas figuras o personalidades que, efectivamente, no dejan rastro en el sentido de la escritura. Porque también hay disímiles herramientas que ofrecen otras ciencias sociales: la arqueología, la antropología…

La historia tiene que abrirse porosa si queremos aprehender el devenir de una sociedad. No solamente a partir de sus grandes hombres, sino a partir de todos los hombres y mujeres que contribuyen a construir esa historia, ese relato, que podrá o no ser bello en su forma, riguroso o no en su contenido, pero que siempre nos parecerá enigmático.

¿Cómo ha evolucionado en la contemporaneidad el concepto de hecho histórico, una de las terminologías más recurrentes de la historiografía universal?

A propósito de Edward H. Carr, del que estuvimos hablando al inicio, él citaba a modo de ejemplo el cruce del río Rubicón por Julio César, que es a no dudar un hecho histórico. Él se preguntaba cuántas veces, antes y después de Julio César, cruzaron este río otras figuras. ¿Qué es lo que le confiere credencial de hecho histórico a un acontecimiento? Bueno, depende del observatorio donde lo miremos. Para un historiador positivista la carta de presentación de historicidad se la otorga, no el hecho de cruzar el río, sino la valía de la gran personalidad y la trascendencia histórica de que esa augusta figura cruzara el río.

Claro, en la medida en que la historia abre este abanico de posibilidades de acercarse al quehacer —ya no solamente de las grandes figuras— también de otros grupos y capas de la sociedad, y le concede a sus actos y a sus imaginarios credenciales también de historicidad, la noción de hecho histórico se amplía. Entran también a incidir otras variables operacionales en materia de tiempo histórico, ya no medible en tiempo de corta duración como puede ser el cruce de un río, o una batalla, sino que al valorarse la influencia de un río, de un mar (estoy pensando claro está en el Mediterráneo de Fernand Braudel), dentro de una sociedad; en sus relaciones comerciales, en sus modos de vida, etc., entran al ruedo de las valoraciones otros eventos que discurren sobre franjas de tiempo histórico más extensas, bien de mediana o de larga duración. Desde esta perspectiva, ya no solo tienen cabida los relatos asociados a Julio César, por ejemplo, sino que podemos acceder, como dijera el importante intelectual cubano Juan Pérez de la Riva, a “la historia de los hombres sin historia”. Hoy día hablaríamos también de manera explícita de la historia de las mujeres sin historia.

El abanico se ha ido ampliando sobre todo desde de los años sesenta hacia la actualidad, y en la medida en que el abanico se amplía, la concepción de hecho histórico se redimensiona en su contenido.

Otras corrientes del pensamiento historiográfico apuntan a una tesis que plantea que “antes de estudiar un hecho histórico estúdiese el historiador, el contexto de ese historiador, la circunstancia de ese historiador”. ¿Cómo interpretas esa aritmética?

Son las conexiones de que hablaba Wilhelm Dilthey, filósofo alemán del siglo xix. Él decía que el historiador, la subjetividad del historiador, no puede verse ajena a lo que él estudia. Dilthey está a contracorriente del positivismo, donde el historiador es un ente ajeno, externo al acontecimiento. El acontecimiento es puro, es lo que está en la fuente, en el papel, es lo que el historiador encuentra en un archivo o en una biblioteca. Y el historiador, desde afuera, solo se acerca a ese papel que le está diciendo lo que pasó tal como fue; la famosa frase rankeana de que el historiador debía contar los hechos “tal como fueron”. Lo que está planteando Dilthey es que hay una subjetividad del historiador, del investigador, del estudioso que se acerca a la historia, y que interpreta un documento que, al mismo tiempo, forma parte también de un grupo de subjetividades. Una carta o un informe presentan una carga subjetiva importante de quienes lo hicieron en su momento. Y luego, llegamos los historiadores con nuestras propias subjetividades, y le damos una lectura a partir de las inquietudes de nuestro presente.

¿Dónde está el gran desafío del historiador? En interpretar y tratar de entender, juzgar comportamientos humanos, conductas de individuos que desplegaron su quehacer en otras épocas, mucho más difícil si esas figuras, hechos o procesos historiables se suscitaron en una geografía diferente a la del historiador. He ahí un gran problema, porque para estudiar una figura del siglo XVIII, XIX o de 1950, hay que entender el contexto histórico en que esta figura se desenvuelve, y no en la que transcurre la labor del que escribe la historia. He ahí el arte y la ciencia del oficio. Está claro que siempre habrá una carga subjetiva del que interpreta la historia para acercarse al acontecimiento, pero también el profesional dispone de instrumentales en mayor o menor medida afinados como para evitar reducir el conocimiento histórico a un relato de ficción, por más que se recurra a los tropos en la construcción discursiva.

Persiste un enunciado sobre el uso del lenguaje y la escritura de un texto que veta, en teoría, toda posibilidad de neutralidad. Este es un asunto muy debatido ¿Cuál es tu interpretación?

Es muy debatido, sobre todo a partir de los años sesenta, de la impronta de las corrientes posmodernas: Keith Jenkins, Hayden White, Frank Ankersmit, toda una serie de intelectuales que, desde diferentes posturas —europeas, estadounidenses— insisten en cuestionar, con grados de relativismo diversos, la posibilidad de acceder al conocimiento histórico, en tanto solo disponemos de la poética del discurso ¿Qué quiere decir esto? Digamos que el discurso histórico se justifica solo en su textualidad, y no en su referencia a una realidad pasada. Y en tanto texto, existen tantos mensajes como emisarios están prestos a interpretarlos.

En otras palabras, si el conocimiento histórico se encuentra mediado por fuentes, y estas no contienen hechos, sino tan solo construcciones ideológicas arbitrarias, el historiador se encuentra incapacitado, de inicio, para reconstruir y representar la realidad. Los enfoques relativistas y deconstruccionistas, aplicables a cualquier ciencia, concluían con el diagnóstico elaborado por el filósofo francés Jean-François Lyotard en su informe La condición posmoderna, donde decía que una ciencia que no ha encontrado su legitimidad desciende al rango más bajo; el de la ideología o el de instrumento del poder.

Aquí el tema de la crítica al estatuto de objetividad en la historia no se produce por lo general desde la propia historia, sino que proviene de la crítica literaria; de otras ramas del saber, sobre todo de la filología, con mucha influencia de la deconstrucción derridiana. Por tanto, de acuerdo con este relativismo, no hay posibilidad de acercarse y de aprehender una realidad histórica porque solo existen interpretaciones de esa realidad.

Por supuesto que es un asunto muy debatido y desde el propio gremio de los historiadores empezaron a darse voces de alerta. Aún los historiadores más arriesgados, aquellos que se adentraban en la historia de las mentalidades, de los imaginarios colectivos, los historiadores que se acercaban a la antropología y a la sociología, sintieron que “desde afuera” se le estaba dando un golpe al caparazón de su oficio y empezaron a reaccionar. No era para menos. Hasta qué punto lo que se había hecho y lo que se estaba haciendo en materia de investigación histórica, el oficio al que se dedicaban de manera profesional, tenía razón de ser, que es mucho más sensible que saber si la historia es o no una ciencia social.

Es aquí donde empezó a plantearse el problema de la narrativa historiográfica como respuestas a los abanderados del “giro lingüístico” y sostenedores del fin de la historia como disciplina académica. Y si me preguntas, te diría que el saldo de estas disputas teóricas y metodológicas en la segunda mitad del pasado siglo fue positivo. Recuerdo a un excelente historiador, que tuve la oportunidad de conocer, el estadounidense Georg Iggers, cuando decía que entre la teoría que niega cualquier llamado a la realidad en los relatos históricos se erige una historiografía que está plenamente consciente de la complejidad del conocimiento histórico, pero que de cualquier modo supone que las personas reales tienen pensamientos y sentimientos reales que los conducen a actos reales que, con limitaciones, pueden conocerse y reconstruirse.

//sls