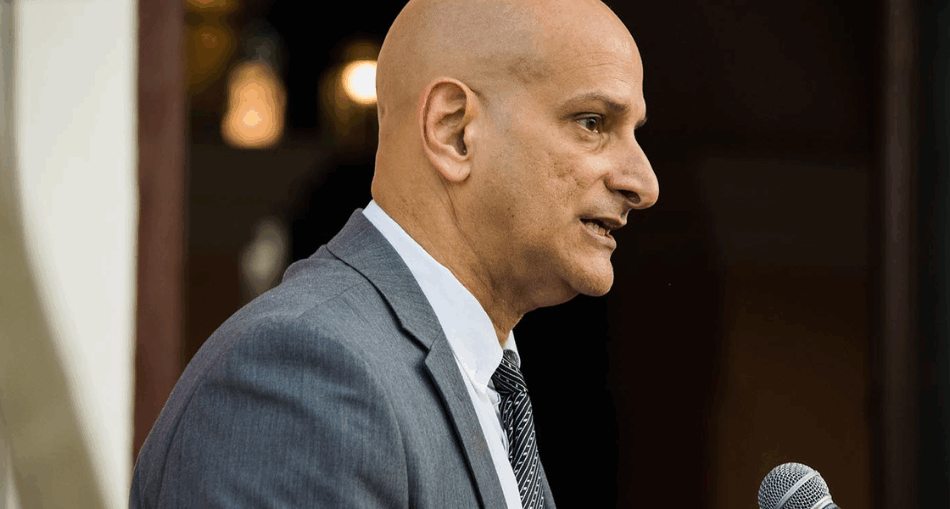

Entrevista integra, editada y ampliada, realizada al historiador cubano Yoel Cordoví, para el programa televisivo Sin nada mediante, de Cubavisión Internacional.

Periodista, crítico y ensayista. Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de las Artes de Cuba. Director de la Revista Cine Cubano. Editor del blog cinereverso.org. Miembro de la Unión de Periodistas de Cuba y la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica. Sus textos aparecen en publicaciones culturales y de cine de Cuba, Argentina, España, Rusia y otras naciones.

Por Octavio Fraga Guerra

Continuación de Yoel Cordoví: «la historia tiene que abrirse porosa si queremos aprehender el devenir de una sociedad» (Parte 2)

Nuestro país tiene el privilegio (me gusta usar esta palabra) de contar, siendo tan joven, con hombres y mujeres ilustres, también guerreros y sabios. ¿Cómo es posible que podamos tener tantas personalidades que nos enorgullecen, teniendo una historia tan corta?

Recuerdo mis tempranas lecturas de esa polémica tremenda entre José Antonio Saco y el principeño Gaspar Betancourt Cisneros, El Lugareño, en 1848. En aquel entonces el abogado bayamés buscaba defender lo que entendía por nacionalidad cubana frente a los proyectos anexionistas. Como parte de sus argumentos mostraba a su amigo un listado de nombres ilustres, procedentes de las ciencias, la cultura, que habían nacido en Cuba y que estaban contribuyendo al desarrollo de la ciencia y la cultura en países de Europa y Estados Unidos.

Desde el propio siglo XIX, existía una preocupación por el Obispo Espada, Varela, O´Gaban, Luz y Caballero, Saco, Domingo del Monte, Romay, por erigir una institucionalidad ilustrada que representara y que diera respuestas a los problemas de una sociedad que había cambiado vertiginosamente de finales del siglo xviii al siglo xix; de una sociedad tradicional hatera a una sociedad plantacionista, con sus rasgos distintivos entre sus diferentes regiones. En el occidente despuntará una colosal industria azucarera que producía para un mercado internacional capitalista, sobre la base de la mano de obra esclavizada. Pero esta industria, altamente competitiva, requería de conocimientos científicos; de verdades de ciencia que una filosofía y una pedagogía escolásticas no se los propinaba. De ahí que como parte de un mismo proceso se asista a una institucionalización científica en la Isla que nucleará a pensadores extraordinarios, los cuales no estarán ajenos al desarrollo de la ciencia en otras latitudes y dentro del propio mundo colonial hispano se polemizaba sobre temas científicos a través de los periódicos.

Aquí es importante referir el papel del Seminario de San Carlos y San Ambrosio, institución de vanguardia en el pensamiento insular, y desde el cual se impulsan las transformaciones culturales, pedagógicas, filosóficas, con intelectuales nacidos en Cuba, más allá de los diferentes modos de asumir los modelos de desarrollo de la colonia. Era un debate de ideas por introducir el conocimiento de la química y la física, claves para la industria azucarera, y surgen así una serie de figuras asociadas a estos saberes.

A algunos de los profesionales se les costearán viajes, becas, por la Sociedad Económica de Amigos del País, y por sociedades patrióticas en otras regiones para que viajen a Estados Unidos, España y otros países, en el interés de que aprendieran técnicas productivas o métodos pedagógicos, como el pestalozziano. Había avidez por la actualización y el conocimiento, porque ahí le iba la vida o la muerte en tanto grupo social a esta oligarquía azucarera. También ese interés estaba en los que no eran esclavistas, pero apostaban por un modelo de desarrollo con base en la ilustración; el modelo de desarrollo posible dentro de un mundo colonial, que fuese diversificado, eficiente y que no se sustentara en el trabajo esclavo.

El modelo hegemónico fue el esclavista, lo sabemos, y Cuba llegó a convertirse en la azucarera del mundo. Y claro, para reducir costes y ser competitivo había que introducir adelantos tecnológicos; estar al tanto de los avances en la ciencia. De ahí que, a pesar de los “horrores del mundo moral” a los que se refería el poeta José María Heredia, esa mirada constante hacia fuera en busca de darle respuesta a los problemas de adentro, los vínculos con intelectuales y proyectos ilustrados, así como los propios flujos comerciales, fueron promoviendo una actividad científica y cultural intensa. En tertulias, conferencias, liceos, filarmónicas, sociedades, bufetes, escuelas, colegios, seminarios, convergerán generaciones de intelectuales procedentes de diferentes ramas del saber. Explicable que cuando llega a Cuba la expedición de la vacuna antivariólica, el galeno Tomás Romay ya la había experimentado en Cuba a inicios del siglo xix. Del mismo modo que hay preocupación por la instauración de cátedras de física, química y de economía política en plena colonia, cuando todavía en algunas de las jóvenes repúblicas del continente no se habían instaurado.

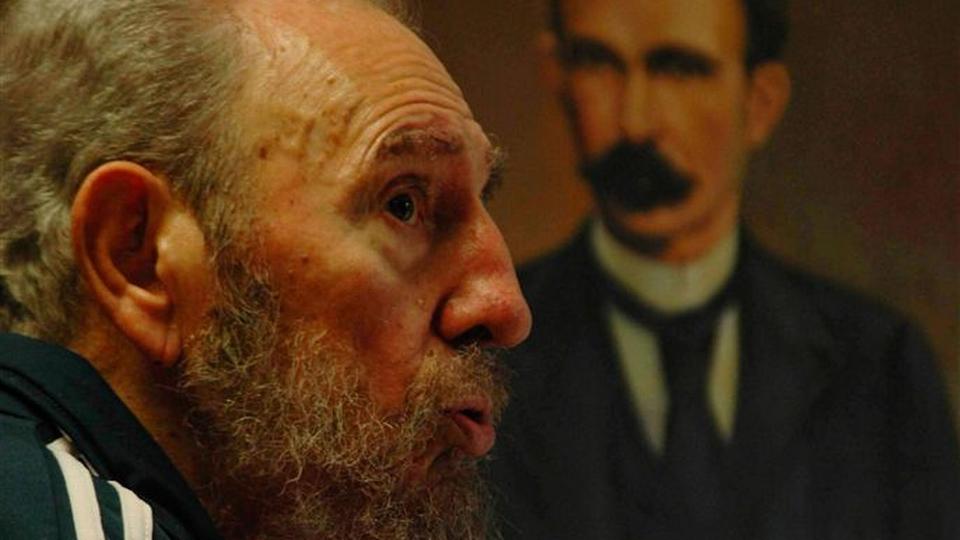

Y me refiero aquí a los orígenes, para no extenderme en ámbitos de la política, la abogacía, la oratoria, en los años siguientes. Claro que es un privilegio que en esta pequeña isla en marcos temporales bastante reducidos se pueda hablar de un liderazgo excepcional; no de uno, sino de decenas de grandes estadistas y grandes intelectuales: José Martí y Fidel Castro, pudiéramos mencionarlos como los grandes hombres síntesis de su tiempo, pero la estela de grandes figuras entre las generaciones de ambos, incluso desde un enfoque intrageneracional, es bastante amplia.

Solemos narrar a nuestros héroes como hombres y mujeres excepcionales —que lo son—, pero también como mitos, ¿Le parece pertinente esta construcción?

El mito forma parte de la construcción identitaria de los pueblos y naciones, no exento de ciertos halos de romanticismo. De ahí que considere que no debamos rechazar esa mitología. Hablamos, por ejemplo, del Grito de Yara, del Grito de Baire. Desde el siglo xx, desde los Congresos Nacionales de Historia, figuras como Fernando Portuondo y Hortensia Pichardo estaban aportando elementos de juicio para que se entendiera por qué que no debían llamarse Grito de Yara a la gesta que se iniciara el 10 de octubre de 1868, y Grito de Baire al movimiento iniciado el 24 de febrero de 1895. La función del profesional de la historia radica en explicar de manera rigurosa las realidades que echan por tierra esos imaginarios colectivos, pero, al mismo tiempo, debe entender qué papel ocupa el mito, la leyenda, dentro de la construcción de un imaginario nacionalista, dentro de un proyecto de construcción de nación.

El mito de Martí, por ejemplo, a no dudar una figura icónica dentro de los pilares fundacionales del estado nacional cubano, no se erige desde la nada, es consustancial a la propia esencia cívica, patriótica, nacionalista del Estado que debía ser. Por esa razón, cuando la república que se instauró en 1902 no respondió a las aspiraciones martianas, generaciones de revolucionarios cubanos acudieron al legado del Maestro para enfrentar entuertos y que se alcanzaran sus ideales. No todos rescataban al mismo Martí. Esto explica las razones que llevaron a que Julio Antonio Mella, en los tempranos años de 1920, elaborara su Glosario del pensamiento martiano, donde da a conocer a un Martí que trasciende al hombre cívico, fundacional, y lo muestra en toda su radicalidad revolucionaria y antiimperialista.

También el mito se construye desde las familias y la escuela. Pudiera ilustrarse con la encuesta del maestro Arturo Montori en 1914 a niños de escuelas públicas y privadas. Subrayo 1914, Mella tenía apenas 11 años y por supuesto que todavía no había escrito su Glosario. Las preguntas de la encuesta eran: ¿a quién le gustaría usted parecerse cuando sea grande?, y ¿explique por qué? Pues bien, la inmensa mayoría de los niños encuestados quería parecerse a Martí.

Ahí está la diferencia entre las prescripciones de las historias de Cuba y la de Puerto Rico en los manuales de 1901. Cuba no necesitaba buscar simbologías ajenas, cargas simbólicas de otras latitudes, las tenía, y ahí estaban: Martí, Maceo, Gómez, Céspedes, pero también José de la Luz y Caballero, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Luisa Pérez de Zambrana. Este imaginario se enriquecerá con muchas de las familias o individuos que regresaron a Cuba desde su exilio estadounidense a inicios del siglo XX.

Esto es una cosa, y otra es mostrar a todas estas personalidades excelsas como seres halados, providenciales, sin que hablemos de sus conflictos.

También de sus contradicciones…

De sus contradicciones y conflictos, por supuesto. Por qué no discurrir sobre los disensos entre Céspedes y Agramonte, entre Antonio Maceo y Flor Crombet, entre Martí y Máximo Gómez. No hay nada más delicioso que leerle a un estudiante la carta del 20 de octubre de 1884, cuando Martí se aparta del Programa de San Pedro Sula que estaba organizando Máximo Gómez, y le dice al general veterano: “General, a un pueblo no se manda como se dirige a un campamento”, pero después termina diciendo: “Lo considero un hombre noble, pero merece que se le haga pensar” ¿Y quién era Martí en el año ‘84? Un muchachito. No era el Martí del año ‘92 cuando funda el Partido Revolucionario Cubano, ni el del ‘95 cuando desembarca con Gómez. Por supuesto, ya era conocido en los círculos de la intelectualidad, pero no era de los veteranos de la Guerra de los Diez Años, por mucho que vivió y le interesó saber de las contradicciones para evitar reproducirlas en las gestas posteriores. Era un muchachito para Máximo Gómez, y este responde en el borde inferior de la carta: “Los insultos no se contestan”. Por qué no entender esas contradicciones generacionales. Martí era un joven, ya Gómez venía con otras experiencias. De ahí la importancia de la teoría de las generaciones aplicadas al análisis histórico, así se enriquece el discurso. Lo que pasa es que después hay que entender por qué son los conflictos, ¿son de contenido o son de forma? Son maneras diferentes de ver cómo se organiza una guerra y todos sabían que sobre sus espaldas pesaba la responsabilidad histórica de organizar y llevar a feliz éxito una revolución. Por supuesto que había tensiones en aquel momento, que son las que permiten explicar una reunión como la Mejorana.

Son tensiones y presiones que existen en torno a estas figuras, que en la medida en que las podamos trasmitir —de acuerdo con los espacios y de acuerdo con las edades— con toda esta complejidad y riqueza, sin romper el mito, las vamos hacer más asequibles a las personas. A veces se piensa que por eso van a ser menos personalidades históricas, menos íntegras.

¿Acompaña el pensamiento marxista la labor del historiador cubano? ¿Cómo convergen esas dos disciplinas en la contemporaneidad?

Existe una tradición de influencia marxista dentro de la historiografía que es anterior a 1959, que se entronca con un movimiento de renovación historiográfica que tendrá en Ramiro Guerra, Emilio Roig de Leuchsenring y Fernando Ortiz a exponentes importantes. Pero, sin lugar a dudas, es a partir del triunfo de la Revolución cuando ya las corrientes marxistas mostrarán un impacto más decisivo en el quehacer profesional de hornadas de historiadores, sobre todo a partir de la creación de la licenciatura en Historia en 1962, como parte de la Reforma Universitaria, y ese mismo año la constitución del Instituto de Historia de la Academia de Ciencias.

En escenarios hasta entonces de raigal presencia de una historiografía nacionalista, las relecturas del pasado de la nación desde el filtro de la metodología marxista —ideología que abraza el liderazgo de la Revolución— fue un aspecto positivo, por más que como bien apuntara el historiador Oscar Zanetti, en ocasiones los conceptos del marxismo fueran aplicados con bastante apresuramiento.

Cuando nos acercamos a las obras de Julio Le Riverend, Manuel Moreno Fraginals, Juan Pérez de la Riva, Jorge Ibarra Cuesta, por citar algunos, entre 1960 y 1970; a los debates en torno a problemas teóricos medulares como la nación, el nacionalismo, las clases sociales, el subdesarrollo, vistos bajo el prisma de una revolución naciente, apreciamos la frescura y audacia en el abordaje reflexivo de problemáticas historiográficas.

Las experiencias en el empleo del marxismo en el campo de la historiografía —y también de otras ciencias sociales— no siempre fueron las mejores, sobre todo a partir de los años de 1970, y en ocasiones prevaleció el más rancio dogmatismo reduccionista y determinista a la usanza de la manualística soviética. Insisto en esta vertiente marxista, porque el marxismo británico, por ejemplo, con Thompson, Hobsbawm y otros exponentes sobresalientes, tenían menos recepción en el país, razón por la que la historia del trabajo y los trabajadores, apenas se reducía a la historia de la clase obrera, en tanto “movimiento”, es decir, circunscrita con enfoque estructuralista a sus formas de lucha y organización. No voy a referirme al campesino y a otros sectores y grupos apenas esbozados en esos años. Eso sí, a contrapelo de todas estas influencias se dieron a conocer importantes títulos en diferentes perfiles de investigación e incluyo aquí la especialización en la historia regional y local.

La crisis de los 90, que significó la debacle del bloque de países europeos que había abrazado la ideología marxista, y sobre todo la desintegración de la URSS, no conllevó a una crisis del quehacer historiográfico marxista en nuestro país, por más que, como expuse en una de las preguntas anteriores, en el ámbito de la filosofía de la historia se venía cuestionando a nivel mundial este y otros paradigmas historiográficos. Por el contrario, el gremio en el país tuvo la posibilidad, por diferentes vías, de interactuar con otros centros académicos e historiadores extranjeros, algunos no alejados de la impronta del marxismo, y con otra literatura marxista alejada de los cánones conceptuales más vulgares, entre ellas la referida escuela británica.

Soy del criterio que el proyecto de síntesis histórica que liderara el actual Instituto de Historia de Cuba desde su surgimiento en 1987, y la publicación de sus primeros tres tomos, permitió reunir y coordinar esfuerzos, hasta ese momento dispersos, con vistas a presentar una mirada del proceso histórico cubano lo más coherente y articulada posible, no exenta todavía de omisiones, sobre presupuestos marxistas.

Hoy día los temas muestran una mayor variedad en Cuba, con objetos de estudio y fuentes que para bien se amplían; las universidades y algunos centros de investigación contribuyen de manera decisiva en ese empeño. Claro que todavía existen fisuras en el orden metodológico, sin entrar a discurrir sobre la desproporción de proyectos entre las etapas de nuestra historia, pero nada de esto achacable al marxismo. Diría mejor que el éxito estaría en hacernos de la lógica de pensamiento de los clásicos, empezando por Marx, muy lejos de adoptar posturas inflexibles, criterios cerrados a cuantas influencias podían gravitar en su entorno. El problema no está en actualizarnos acerca del último libro sobre teoría de la historia —lo cual es importantísimo— sino en la sagacidad de aplicarla de manera coherente al objeto de estudio que el historiador seleccione. Ejemplo de ese buen proceder lo encontramos en historiadores consagrados, nuestros maestros, y también en exponentes de las generaciones más jóvenes.

Vivimos en la era del caos, donde los procesos globales se mueven a una velocidad de vértigo ¿Cómo resuelve el historiador los procesos contemporáneos y que tienen un efecto en la visión de la historia, en los hechos? Estoy hablando, por supuesto, de los historiadores cubanos.

Existen las más diversas maneras de acercarse a un hecho histórico por la historiografía contemporánea. En escenarios de galopante globalización te citaría dos proyectos cuyas racionalidades se hayan en los extremos. Una corriente historiográfica de historia global, que tiene a su más importante exponente en Immanuel Wallerstein, fundador de la perspectiva crítica de “análisis del sistema-mundo”, traza su agenda investigativa a partir de procesos y ciclos de larga duración que acompañan y marcan la historia de la modernidad y del capitalismo de los últimos 500 años. Desde otra perspectiva, encontramos los esfuerzos de los historiadores que incursionan en la historia regional y local, con mucha mayor presencia y resultados valiosos en Cuba, como acabamos de exponer, y cuyos intereses están más orientados a mostrar las formaciones geográfico-productivas, étnico-culturales, administrativas, políticas a escalas de espacios locales y regionales, bien a nivel de naciones o a escala continental.

Ante estos dos modelos, me inclino por adoptar como punto de partida de cualquier estudio las investigaciones a escala regional y local. Pienso que enriquecen y ponen en mejores condiciones de entender la globalidad del sistema-mundo de Wallerstein, incluso las denominadas historias nacionales que se afincan en generalizaciones capitalinas. No para desestimar las historias globales, que son esfuerzos de interpretación importantes, pero sí para entenderlas a partir del conocimiento de las singularidades de las historias regionales y locales. Nada es desechable. Yo diría que la magia, el arte y la ciencia, está en complementar, no en desechar, en complementar saberes y metodologías.

Entre estos observatorios ubicados en las antípodas del análisis, pudieran citarse otros diversos abordajes de la historia, en ocasiones con miradas renovadas que buscan traspasar los clásicos reduccionismos que clasifican y deslindan los conocimientos de la historia política, la económica y la social. En todos los casos, como en la denominada nueva historia política y nueva historia económica, en el interés de recuperar la esencia social de los fenómenos políticos y económicos.

//sls